「スケジューリングが肝。事務所のキャパは3割空けておく」グラフィックデザイナー・長嶋りかこさんの仕事と育児の両立術。|時間割とコンディショニング

世界にはさまざまなタイムラインで働く人がいる。超多忙な生活を送りながら、溌溂に活動をしているあの人は、いったいどうやって日々、コンディションを整えているのだろう。インタビュー連載の第2回は、グラフィックデザイナーの長嶋りかこさんを訪ねる。育児と仕事をどちらも諦めないために辿りついた、独自のライフ/ワークスタイルとは。

取材・文/平岩壮吾 撮影/中矢昌行

Profile

長嶋りかこ(ながしま・りかこ)/グラフィックデザイナー。2003年武蔵野美術大学卒、2014年village®設立。ビジュアルアイデンティティデザイン、サイン計画、ブックデザインなど視覚言語を基軸としながら、芸術や文化的活動・環境活動等の領域において、対象のコンセプトや思想の仲介となり、色と形に翻訳する。

公式サイト:https://www.rikako-nagashima.com/

Morning

- カフェインはほとんど摂らない。

- 野菜はできるだけ無農薬のものを選んで取り寄せる。

- 始業時間は子どものコンディションに合わせてフレキシブルに。

デザインの前にする日々の大仕事

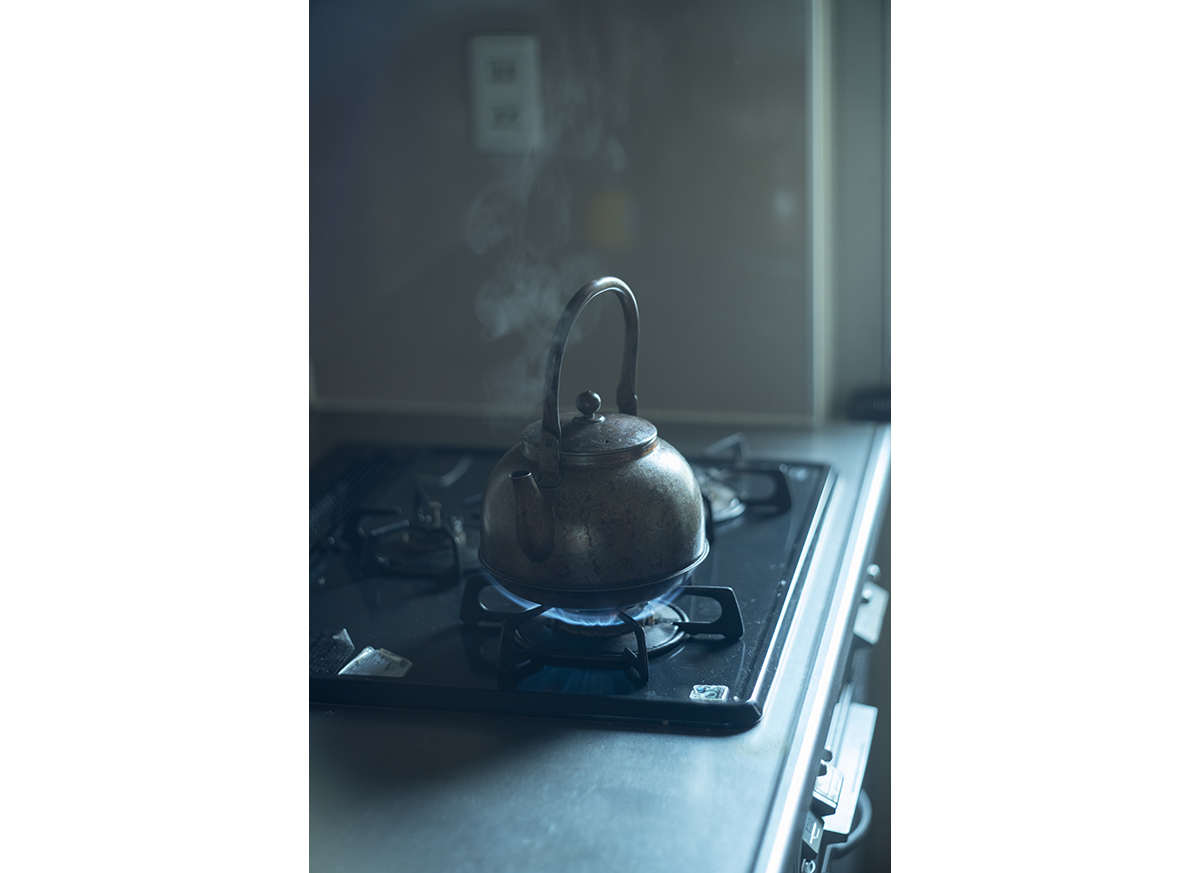

長嶋さんの朝はコップ一杯の水から始まる。寒い時期には銅のヤカンで水を沸かして、白湯を飲む。

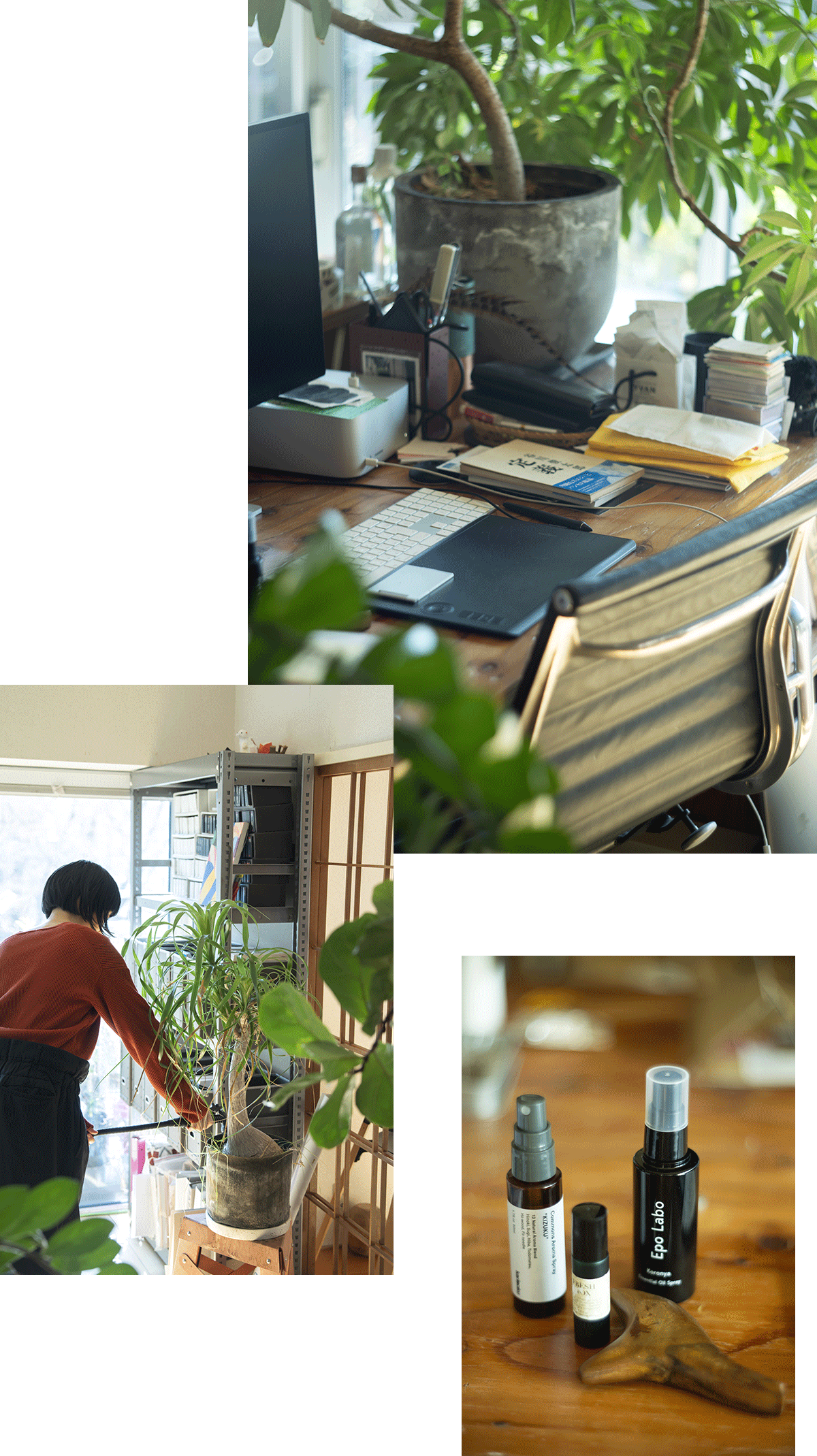

事務所スペースには、あちらこちらに観葉植物が並ぶ。「実家が山に囲まれた田舎なので、緑がないと落ち着かないんです」と長嶋さん。種類にこだわりはなく、種から育てたものから貰いものまで、雑多に育てている。

植物の水やりには、台所の蛇口から伸ばしたホースを使用。ジョウロで水を汲み直すことなく、事務所内に散らばる植物に一気に水を与えていく。作業机の上にはアロマスプレーが並ぶ。気分転換にシュッと吹きかけたり、嗅いだりしているそう。

陽当たりのいいリビングに積み上げられた木箱。そこに架かる天板の上には4台のiMacが並ぶ。リビングから伸びる廊下を進んで玄関とキッチンを通りすぎると、ベッドルームに突き当たる。ベッドルームの扉には赤いクレヨンの線が勢いよく渦巻いている。

ここはグラフィックデザイナー・長嶋りかこさんの自宅兼事務所。2018年に第一子を出産し、シングルペアレントになったことを機に自身が主宰するデザイン事務所〈village®〉を自宅アパートのリビングルームに移動。現在は6歳の息子とふたり暮らしをしながら、3人のスタッフとともに日々ビジュアルアイデンティティのデザインなど視覚言語を基軸とした活動を行なっている。

起床は6時半〜7時。身支度を終え、朝食の支度に取り掛かる前に、長嶋さんはコップ一杯の水を飲む。

「お通じをよくするために、以前は漢方の通導散を飲んでいたんですけど、意識的にお水を飲むようになって解決しました。冷え性なので冬はお湯を沸かして白湯にしています」

カフェインはほとんど摂らない。

「ものすごく弱いんですよ。コーヒーは少し飲んだだけで、胃が痛くなったり、夜も寝れなくなったりして。コーヒーで頭をシャキッとさせるように栄養ドリンクを飲む人がいますけど、あれも飲まないです。会社員時代に徹夜が続いたときは仕方なく効きそうなのを飲んだけど手が震えたし、ニンニク注射を打ったときも蕁麻疹が出ちゃって。みんなが摂取したり試したりしてることであっても自分の体に極端なテコ入れは合わないです」

朝食は米、餅、麺類、パンなどの炭水化物に簡単な野菜の一品、プラス卵または肉か魚。「トマトは息子が好物」なのでほぼ毎日食べている。

「私が野菜好きなので、朝はどうしても野菜中心になりがち。でも子どもの体をつくる時期なので、栄養を考えざるをえなくて主食をしっかり摂るようにしています」

野菜はできるだけ無農薬のものを選んで取り寄せている。

「と言っても別にそんなに厳密じゃないし完璧じゃないので、適当な店で買ったりもします。だけど育児をしていると、息子を通じて、食べ物が体をつくるということを改めて実感するんですよ。それで、産地や生産者や食品が作られるプロセスに目をむけるようになりました。食材の買い出しの移動時間がもったいないので、色々調べて信頼できそうな企業を選んで宅配にしています。仕事の時間を確保するためです」

子どもの食事を考えるなかで、長嶋さん自身の健康意識も変化した。

「前は漢方を結構な量飲んでいたんです。疲れやすかったり血の気がなかったりして。でも子どものために料理を始めて、バランスの良い食事をするようになったら、漢方を飲まなくなりました。たくさん飲むのが面倒だったというのもありますが、毎日の食事から自分が必要そうな栄養素を摂れるのであれば、それがいちばんいいんだろうなとは思います」

朝食を終えると、子どもの身支度と持ち物チェックを済ませ、こども園に送り届ける。仕事に取り掛かるのは帰宅後。始業時間は子どもの“行き渋り具合”によってまちまちだという。

「息子の調子が良いときは9時。気持ちがのらず、激しい行き渋りがあったりして遅くなるときは仕事のスタートが11時になることもあります」

作業はメールチェックとオンラインで販売しているカレンダーや2024年に自費出版したエッセイ集『色と形のずっと手前で』の注文確認と発送の準備のチェックから。そして1日のタスクを確認する。

「タスクを確認した後は、後回しになりがちな自分の執筆作業や自分のデザイン作業に時間を当てるようにしています」

午後はスタッフの作業のチェックや打ち合わせを入れるようにして、午前中に一人で集中したい作業を入れているものの、子供の登園の様子で持ち時間が変わるので決して潤沢ではない。

Afternoon

- 実作業はある程度スタッフに任せる。

- 受ける仕事量にはゆとりをもたせておく。

- 昼食はフルーツか、朝ごはんの残りをつまむ程度。

- トイレで読みたい本を数分だけ読むのが至福。

- どうしても眠いときは寝室に移動して仮眠を取る。

事務所全体に余裕をもたせる

長嶋さんの仕事のコアタイムは、子どもの迎えがある17時まで。様子次第で14時や16時になることも。出産前と同じ働き方はできない。深夜近くまでぶっ通しで作業していた頃とは仕事の分担の仕方もスタッフの帰宅時間も変化させてきた

「スタッフの帰宅時間は大体19時〜20時くらいです。そして前と比べると、スタッフの裁量は増えていますね。今まではどのプロジェクトでも最初から最後までどのプロセスでも自分で手を動かしたかったのでスタッフの裁量は少なかったんです。でも子供ができてからはそれだと回らないので、経験を積んだスタッフに対しては考え方を私の方で固めてスタッフに渡し、実作業はスタッフにある程度任せるというやり方も増えてきました」

自分も事務所のスタッフも疲弊しないよう、仕事の受け方にも工夫がある。

「スケジューリングが肝になるので、受ける仕事の案件数に少しだけ余白を設けておくんです。どうしても絶対に断れない仕事がふいに来たり、私たち以外の理由でスケジュールが変わったりするので、そのときに余白がないと事務所全体に無理が生じてしまう。そうなるとスタッフも疲弊するし、息子にも皺寄せがいく。それは良くないなと思って。仕事は楽しいので、つい受けたくなってしまうんだけど、現実的に私が稼働できる時間以上に詰め込みすぎて何度か失敗してるんです。だから今は事務所のキャパシティの7割ぐらいの数を受けるようにしています」

仕事に打ち込みたい気持ちも、もちろんある。

「デザイナーとしてつくりたいという欲望は止められないし、もっと沢山仕事したいし、スタッフが増えることで可能になる仕事の面白さもあるし事務所を拡大させる方向もあったかもしれない。でも、今しか見れない子どもの姿っていうのも確実にあるし親として今しか子どもと積み上げられない経験もあるから……難しいですよね」

葛藤はある。アンビバレントな状況にどうしようもなくなることもある。けれど、日々の生活そのものやそこでの発見がデザインや創作の糧になることは変わらない。長嶋さんはデザインを「生活そのものが仕事に直結する仕事」だと話す。

「どうしようもない状況すらも、発見に繋がります。なぜこんな感情を抱くのか、紐解いていくとその先に社会が見えてきたりする。それは次の自分の視点になったり、創作に繋がっていく。仕事なんだけど仕事をしているわけではないような感覚の仕事なので、生活の質がそのまま仕事の質になることもあるし、生活における眼差しがそのまま仕事の根底に流れるものになったりする。自分の場合は、生活において何に琴線が触れるのか、何に心が動くのか、何が疑問で、何に悲しいと思い、何に美しいと思うのか、その感覚がいつか必ず仕事にかたちとなって出る。なので、マイナスの感情であれプラスの感情であれ、自分の心が感じることに正直であることを普段から意識しています」

昼食は14時前後。とはいえ、食べない日も少なくない。

「昔からですね。食べるときもフルーツか、息子が残した朝ごはんの残りぐらい。そんなに動き回る仕事じゃないですからね。お腹が空くこともあるけど、自分としてはそれぐらいがちょうど良い気がしています」

コアタイムに休憩はしないが、隙間の時間でリフレッシュしているのだそう。

「スタッフは自由に休憩してもらってますけど、基本私は休憩なし。でも、打ち合わせや現場確認に向かう移動時間が息抜きになってますね。トイレで読みたい本を数分だけ読むのも至福の時間。あとはたまにですけど、前の晩に遅くまで仕事をしてしまってどうしても眠いときは寝室で寝ます。1時間寝たら相当貴重な時間を使っちゃってますけどその後の作業が変わるので。自宅兼事務所の良いところだと思ってこっそり寝てるつもりでしたけど、スタッフにもしっかりバレてることがこないだ分かり、起こさなかったみんな優しいなと思いました(笑)」

17時に子どもを迎えに行き、帰宅後は料理をつくる。

「息子が渋って家に帰るのが19時になるときとか、作るのがもうめんどくさいときは、惣菜を買って来たり外食で済ませたり。元夫がこども園に迎えに行ってくれる曜日があるのでその時は夕飯もお願いし、21時頃まで仕事をしています」

心が動いたときはiPhoneのメモに書き込む。この“心の記録”から、デザインや原稿のタネが生まれることも。トイレでの数分も、忙しい日常のなかでは贅沢な読書時間になる。

Evening

- 1日で摂取する栄養素を夕食で調整する。

- 子どもを寝かしつけた後にベッドの上で、残ったデザイン作業や執筆を。

- 心が動いたときはメモをiPhoneに書き込む。

- 睡眠時間は7〜8時間確保。

- 23時頃には就寝。

デザイン確認も執筆もベッドの上で

ベッドルームは子どもと兼用。乾燥する時期は加湿器をつけて、喉かぜ予防に。息子を寝かしつけたあとは、ここが長嶋さんの“第二の仕事場”となる。

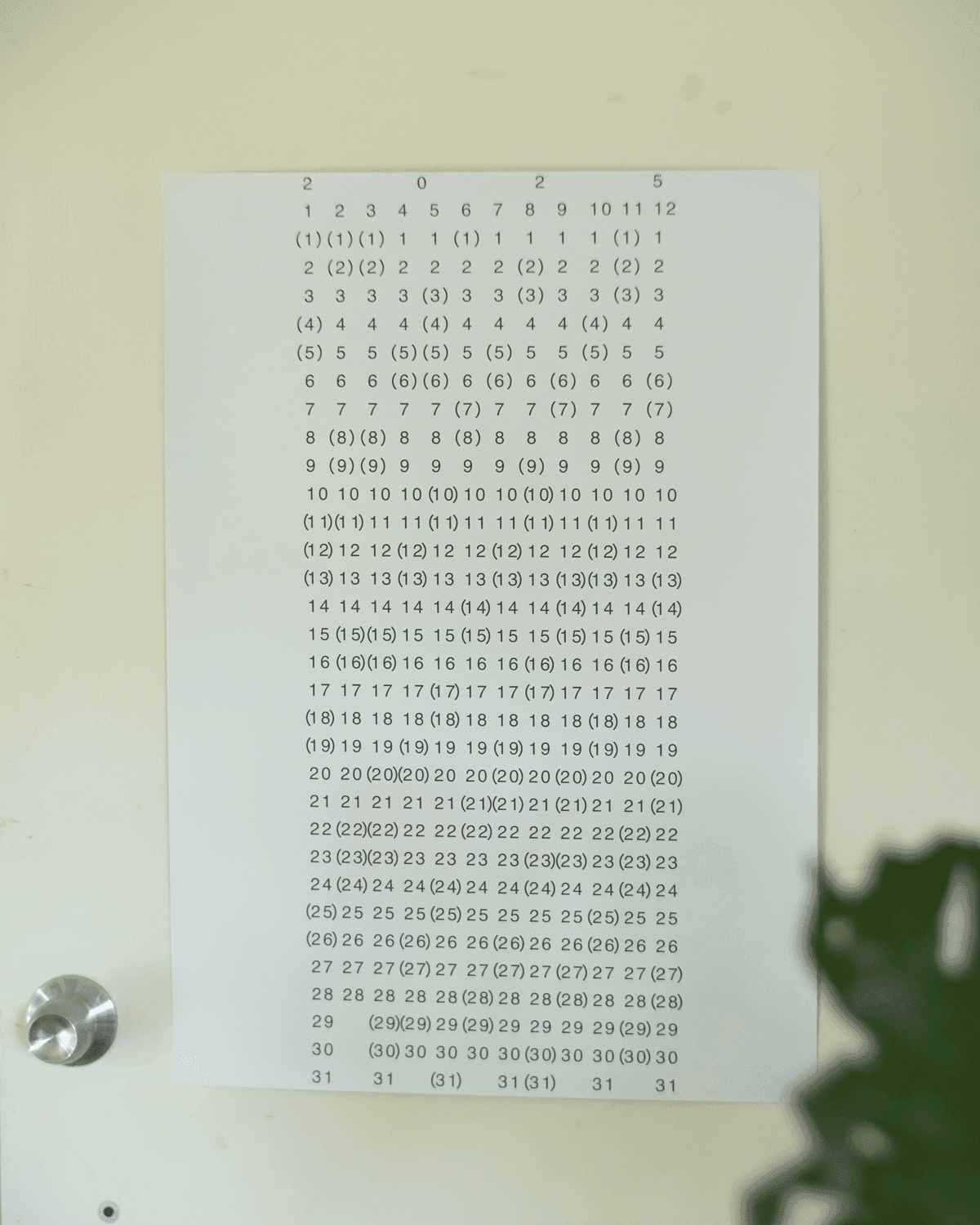

ベッドルームには息子が描いた絵や造作したオブジェが並ぶ。玄関の側には、長嶋さんが息子のためにデザインした月次のカレンダーが。こども園の迎えの時間は、毎月ふたりで協議して決めている。

「野菜ばっかりでタンパク質が摂れていなければ、夕飯でお肉と魚を。炭水化物ばかりになっていたら野菜を多めにしています。1週間のうちで必ず偏りが出るのでどこかの夕飯で調整している感じがありますね。かといって毎日の料理という行為が好きなわけでもない(やらなきゃいけないものになってから料理が苦痛になってしまったんです)から、大したことはやってないんですけど」

食事を片付けたあとは子どもと遊び、お風呂に入る。着替えと歯磨きをさせ、寝かしつけたらあっという間に10時近く。「息子がすんなり寝て、寝落ちしなければ」という条件付きだが、長嶋さんはそこからベッドで、残ったデザイン作業や執筆を再開する。

「返せていないメールの返信やデザインのチェックも、この時間にiPhoneで返します。文字だと伝わりづらいときは、デザインのスクショに修正指示を描き込んだりして。スマホでやるのですごい雑な描き込みですが」

スマホを用いたこのデザイン・フィードバック術は、出産した2018年に生まれた。

「当時は事務所がまだ原宿にあって、仕事中に子どもを寝かせたり授乳したりしなきゃいけなかったから、事務所のなかに育児部屋をつくったんです。スタッフの作業部屋とは別に。そのときに、コロナ禍の前でしたけど、スタッフらとプチリモート状態になったことと、赤ちゃんのお世話でPCに向かえない時でもスマホならチェックできたことから、スマホで指示を始めたんです」

執筆もこの時間帯にスマホで書くことが多いというが、その手前の原稿の基になる“心の記録”は、折に触れてiPhoneのメモに書き記している。

「心が動いたときは全部メモしています。感動したこと、美しいと思ったこと、寂しかったこと、悔しかったこと、怒ったこと、疑問に思うこと、わからないこと、言葉にできないようなことを書く。それがいずれ、デザインや表現につながったりするんです。仕事術でもあり、心の整理にもなるので、そういう意味では体調管理にもなっていると思います」

クリエイティビティと体調管理を両立させるためには、まとまった睡眠も欠かせない。

「以前は5〜6時間睡眠で、朝起きてすぐに開口一番”疲れた”って言ってました。だけど子どもができてから、寝ないと風邪をひく体質に変わってしまったので夜はしっかり寝るようにしています。目覚まし時計をかけないで起きられる時間が自分の必要な睡眠時間だと漢方の先生から教わったので、できれば7〜8時間。そうすると朝起きた時に必ず疲れがリセットされています。疲れって睡眠でちゃんと取れるんだって知りました。寝かしつけてから机に戻って2時頃まで作業するときもありますけど、しょっちゅうじゃないですね。通常運転の日は23時頃までには寝るようにしています」